El eidos de la labor. El trabajo como fenómeno de intercambio energético con la materialidad del mundo sensible y la integralidad del ser-cuerpo en la acción

Por Raissa Pomposo

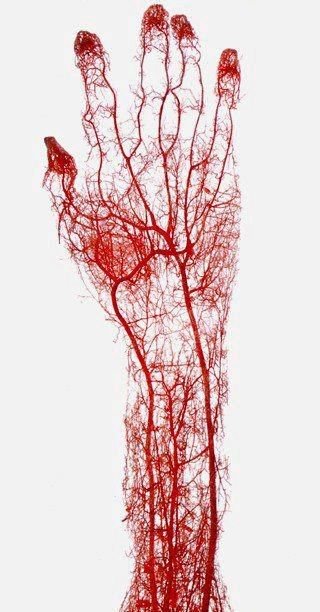

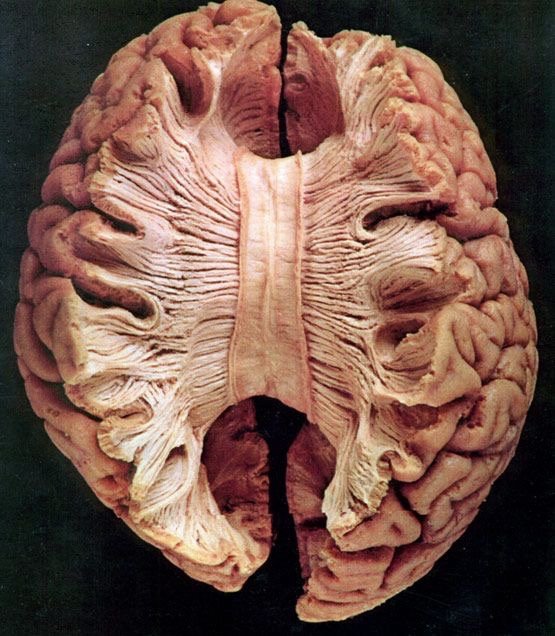

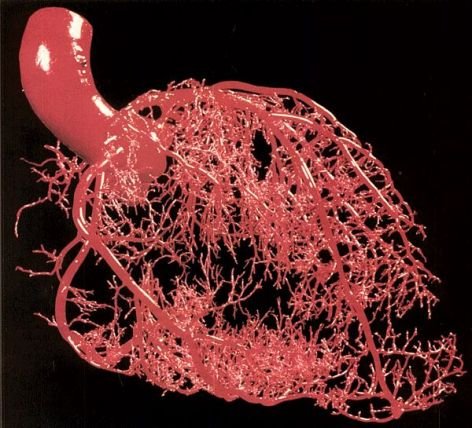

Dentro del cuerpo-hogar, habita un bosque entero, complejo, diverso, con ríos y fractales interconectados. El sistema nervioso, las venas, el espacio calloso del cerebro, las neuronas, el árbol bronquial, los tejidos de cada órgano, la estructura ósea… En cada lugar del cuerpo se esconde la epifanía del intercambio energético constante. ¿Qué cielo tiene ese bosque? ¿Cuál es su noche, su lluvia, su amanecer y su vaho? Entre corrientes eléctricas, flujos rojos, amarillos, transparentes, viscosos y ligeros, se da la pulsión vital que se acompasa con los latidos del corazón y nuestro movimiento en el mundo. Su tierra y su cielo son sus huecos, no el arriba y el abajo, sino la kinesfera entera. Y volamos en ella. Somos aves en ella. Reptamos en ella. Somos serpientes en ella.

Frotemos nuestras manos, escuchemos su fricción, sintamos. Hagamos un cuenco con cada una y posémoslas sobre nuestros ojos cerrados. Veamos la gama cromática, sus destellos. Tomemos una pausa para atender a ese momento, silencio, pausa, silencio, sólo una pausa. Inhalemos profundo, escuchemos, sintamos, estemos presentes; exhalemos lentamente por nariz, un espacio más estrecho que la boca, un camino más largo, bifurcado para equilibrar; al pasar el aire por la nariz, se calienta y humidifica, pasa por los cilios en un juego de correlación entre el afuera y el interior del cuerpo-hogar. Sigamos respirando cada quien a nuestro ritmo, pero de manera profunda, consciente y amorosa (1).

Nariz, cilios, boca, tráquea, pulmones, bronquios, bronquiolos, alveolos… Abramos los ojos dentro del cuenco formado en nuestras manos, inhalemos profundo y exhalemos la palabra “danza” mientras abrimos nuestros brazos como si quisiéramos abrazar la inmensidad del espacio.

El ejercicio de la voluntad que acompaña a la función compleja de los organismos, genera la tensión total entre la existencia y el paso del tiempo, poniendo el cuerpo en el sostener la vida misma. Construir la trascendencia y resignificación de lo real en el movimiento como lenguaje en sí mismo, implica una activación titánica de ese bosque expandido entre todo lo que experimenta en su tránsito por el mundo. El ejercicio de imaginar, crear, vislumbrar, dar a luz una idea, una imagen, un sonido, una articulación de lenguajes, es parte de la puesta y apuesta de la corporeidad cuando danzamos. Danzan las ideas, danzan sus proyecciones, sus gestiones, las exploraciones que agotan cada vibración abdominal, que rebotan por los metatarsos y se lanzan por la coronilla.

Danza y pensamiento conviven en una misma esfera, y así como las articulaciones y músculos se cimbran, se lesionan, duelen y se quiebran, también la palabra, la interpretación y exploración se astilla, busca su espacio para surgir, busca su propio tiempo y forma. Sus propios eidos. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, refiere a las formas posibles que toma nuestro intercambio energético al danzar, refiere al espesor de lo que se manifiesta en nuestro ser y de lo que compartimos como bailarines con la otredad. El eidos, desde una visión fenomenológica, no es una esencia fija, está incrustado a la forma de ser de lo manifiesto, así todo aquello que surge, sean los sueños, un giro del cuerpo sobre la tierra, el caminar queriendo ser ave, una palabra, la poesía, una disertación filosófica, un deseo, etc., es eidos en tanto que tiene bordes, una variación constante y genera experiencia. El eidos fenomenológico implica también comprender las dinámicas culturales que crean la realidad que conceptualizamos, no en búsqueda de una esencia última, sino en la entera disposición de sensibilizar nuestra relación con lo vivo en todas sus expresiones.

Así, al danzar se respira la memoria: se inhala la experiencia espacio-corpo-temporal y se exhala una investigación profunda de lo sensible. Danzamos resistiendo el sangrado de los pies, el desgarre muscular, el desgaste articular, el insomnio o la ansiedad. Como parte de mi entrenamiento para lograr entrar en una escuela profesional de danza, la frase “sin dolor no hay trabajo” era la orden del día, hasta que me fracturé el peroné obteniendo como respuesta “así pasa, haz yoguita”. La fractura se dio no sólo por obedecer a la frase “lánzate o nunca vas a pasar a la fila de adelante”, sino también porque llevaba años con dietas para obtener la figura deseada en una institución dancística: lechuga, atún y apio, luego sólo lechuga, luego sólo hielo… Luego… Quiebre. Pasé meses en duelo con mi danza, el dolor por mi hueso quebrado era el dolor por no danzar, la frustación de que no había una toma de responsabilidad en el cuidado del ser-cuerpo, y la incertidumbre de cómo iba a sanar, pues el pago del ortopedista privado no le era tan accesible a mi familia, y finalmente soldó mal: el problema se extendió hasta la cadera… Ahí tomé pausa para construirme una visión de la danza mucho más digna, a partir del autocuidado y la voluntad consciente, compartida con amor y respeto.

Desistí de la Institucionalización, opté por la investigación-creación performática, el goce y el compartir cuerpo desde un esfuerzo dador de vida. Pero, ¿cuál es la responsabilidad que toma el sistema? ¿Cuáles son los espacios que realmente tenemos para respirar en presencia ejerciendo nuestra profesión con la tranquilidad de que se le valorará como una apuesta vital absoluta y como una fuente de conocimiento por sí misma? Bien decía Melanie, el cuerpo no es nuestra herramienta de trabajo, somos cuerpo en integralidad con una experiencia sensible que se intercambia constantemente con el mundo. Somos presencia, y mi postura ética ante ella es ejercer mi libertad de movimiento para investigar amorosamente la existencia, danzando la poesía, danzando el silencio, danzando la lucha, danzando el grito y la filosofía. Si en el ejercicio dancístico no se valora toda su conexión constante con otras manifestaciones del saber, no se valorará jamás su labor incansable por hacer comunidad ni por resguardar a las infancias del crimen organizado como lo hace Francisco. No se valorará como un ejercicio para la plenitud ni como investigación del cuerpo para comprender nuestras relaciones con lo vivo… No será nunca un ejercicio de respeto a la diversidad.

Escribo, respiro, y con todo eso, danzo.

Referencias.

(1) “Cuando respiramos, el diafragma se mueve hacia abajo, en dirección al abdomen, y los músculos de las costillas las empujan hacia arriba y hacia afuera. Esto hace que la cavidad torácica se agrande y tome aire a través de la nariz y la boca para enviarlo a los pulmones. Al exhalar, el diafragma se mueve hacia arriba y los músculos de la pared torácica se relajan, provocando que la cavidad se achique y empuje el aire hacia el exterior del aparato respiratorio a través de la nariz y la boca. Cada pocos segundos, con cada inhalación, el aire llena una gran parte de los millones de alvéolos. En un proceso denominado “difusión”, el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre a través de los capilares (pequeños vasos sanguíneos) que revisten las paredes alveolares. Una vez que el oxígeno pasa al torrente sanguíneo, la hemoglobina lo captura en los glóbulos rojos. Esta sangre rica en oxígeno fluye al corazón, que la bombea a través de las arterias hacia los tejidos del cuerpo que necesitan oxígeno. En los pequeños capilares de los tejidos del cuerpo, el oxígeno se desprende de la hemoglobina y pasa a las células. El dióxido de carbono, producido por las células mientras cumplen su función, sale de las células y pasa a los capilares. Allí, la mayor parte del dióxido de carbono se disuelve en el plasma de la sangre. La sangre con un alto contenido de dióxido de carbono regresa al corazón a través de las venas. Desde el corazón, la sangre se bombea hacia los pulmones, donde el dióxido de carbono entra en los alvéolos para ser exhalado.” Connecticut Children.org